資格の学校TACだからできる! 【技術職(理系公務員)】試験の対策・勉強法を徹底解説!

このページでは、公務員試験の技術職(理系公務員)に絞って、出題傾向と対策方法・勉強法などを解説します。

公務員試験のキホンを知りたい方は、「公務員試験とは?」を、一般的な公務員試験の内容を知りたい場合は、「公務員試験の内容と種類」をご覧ください。

理系公務員~技術職~ デジタルパンフレットを閲覧する

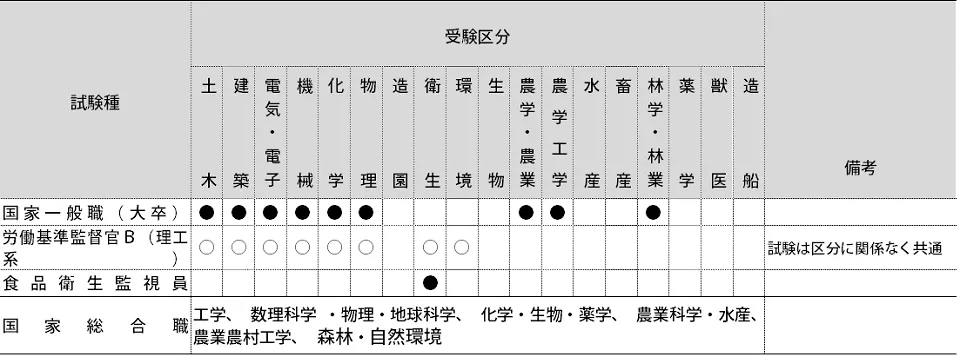

1.理系公務員特有の受験区分と試験種目について把握する

理系公務員(技術職)受験区分表|国家公務員例

受験区分のポイント

- 技術職区分での受験の場合は、大学等での履修内容に近い区分を選択するのが一般的。

- 専攻によっては行政事務系職種の受験という選択もあり。

- 行政事務系職を選択する場合は、学部・専攻を超えた広範囲の科目に取り組む必要がある。

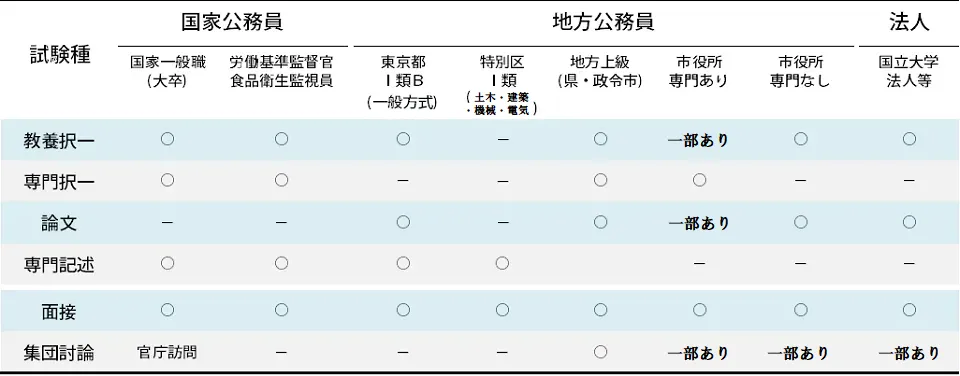

理系公務員(技術職)試験種目表

試験種目のポイント

- 教養択一・専門択一・論文対策をしておくことで、幅広く併願受験ができる。

- 専門記述が課される場合でも、まずは専門択一試験対策をしてから専門記述対策を行う。

- 人物試験対策を本格的に始めるのは第1次試験終了後から。まずは筆記試験対策を万全に。

公務員について詳しく知りたい方は!

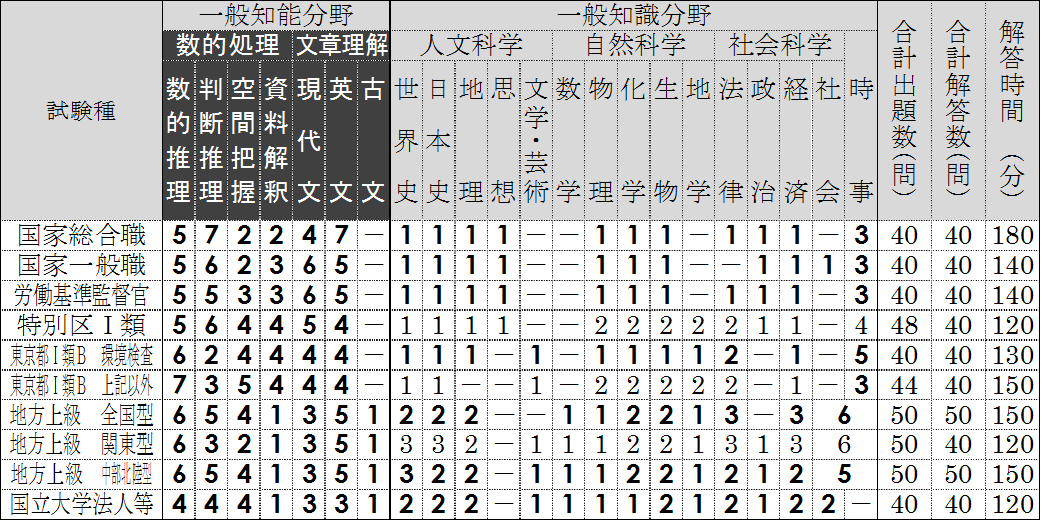

2.教養(基礎能力)試験

教養(基礎能力)択一試験の攻略法

【一般知能分野】

- 数的処理・文章理解は、解法テクニックを習得して、繰り返しの問題演習を積むべき演習科目。

- 問題を見たら、どの公式・解法パターンを使うかがすぐに思いつくようになることが目標。

- 解法テクニックを学び解けるようになったら、問題を解くスピードも意識する。

【一般知識分野】

- 出題される問題レベルは概ね大学入試センター試験レベルで、典型的な暗記科目。

- 1科目あたりの出題数は少ないため、頻出テーマに絞った効率的な学習で攻略する。

- 最低限広く浅く各科目の頻出&基本テーマをおさえ、なるべく捨て科目を作らないことが大切。

教養試験攻略のポイント

- 実際に学習してみると・・・数的処理は半分取るのがやっとの合格者が多い。

- 数的処理と文章理解でなるべく点数を稼いで、足りない部分を一般知識分野の科目で補うイメージ。

- 一般知識分野は暗記系科目が多いので、食わず嫌いをせずに各科目を浅く広く学習するイメージ。

3.専門試験

“工学の基礎+各区分の専門科目”が一般的

【工学の基礎】

- 中身は主に高校~大学2年次の学習範囲の数学・物理。

- 特別区・東京都を除き、公務員試験の技術職区分では出題数が多い最重要科目となる。

国家一般職(大卒)土木、機械、電気・電子・情報 :工学の基礎⑳+その他専門科目⑳

国家一般職(大卒)建築 :工学の基礎⑳+その他専門科目⑬

国家一般職(大卒)化学 :工学の基礎⑨+その他専門科目㉛

地方上級(県・政令指定都市) :工学の基礎⑩+その他専門科目㉚

【各区分の専門科目】

- 中身は主に大学の各学部・専攻の学習範囲(国家一般職より国家総合職のほうが難易度は高い)。

- 科目ごとの出題数は試験種ごとに異なるものの、出題科目はおおむね同じ。

- 択一試験対策が同時に記述試験対策につながる。

【記述式は2パターン】

- 専門試験の記述試験の形式は大きく2パターンに分けられる。

(1)計算問題の途中式や語句・現象の説明を書かせるタイプ(国家総合職、東京都、特別区、大阪府など)

→計算問題は途中式も意識して、説明問題はしっかり内容を理解するような学習が必要。

(2)論文形式のタイプ(国家一般職など)

→インプットした知識を添削者に分かるように書く訓練が必要(論文試験対策と同じ)。

専門試験のポイント

- 専門試験のボーダーラインは、概ね7割程度=満点は必要ない!

- 工学の基礎以外の科目の学習は、過去問を参考にしながら頻出分野に絞った学習で攻略。

- 独学で対策をする受験生も一定数存在するが、受験対策予備校(TAC)を活用すると効率的。

試験種ごとの出題分野・科目<国家総合職>

工学職

数理科学・物理・地球科学

化学・生物・薬学

農業科学・水産

農業農村工学

森林・自然環境

試験種ごとの出題分野・科目<国家一般職・地方上級>

土木系

建築系

機械系

電気系

化学系

農学・農業系

公務員について詳しく知りたい方は!

4.論文式試験

理系の学生が最も苦手とする分野

社会・経済問題などの一般的な課題について、自分の考えを手書きで論述することが求められます。解答時間は概ね60~120分程度、文字数は800~1200字程度で、与えられた課題に的確に答え、自分なりの考えやアイデアも盛り込んだ論理的な文章が書けるかが試されています。

仮説を立て、実験等を繰り返し、長期間かけて作成(証明)する論文と違い、短時間で自分の意見を簡潔に添削者に分かるように書く訓練が必要です。

論文試験攻略のポイント

- 過去問等について、自分なりに答案構成を練り論文を書いて答案添削を繰り返し受ける。

- 何度も添削を受けて改善を図り、自分なりの模範答案をストックする。

5.第2次(人物)試験

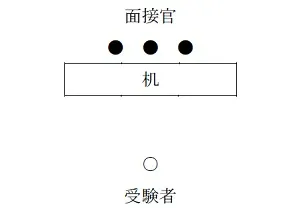

個別面接

主に15~30分程度の個別面接で、志望動機や自己PRなどに関する一般的な質問がなされます。「なぜ公務員になろうと思うのか」「公務員としてどのような仕事に取り組みたいのか」などを自分の言葉で分かりやすく解答することが求められます。

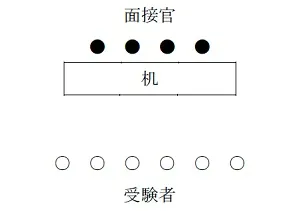

集団面接

受験生が5~8人で行われる面接形式です。質問内容は個別面接と変わりませんが、受験生が複数いるため、一問一答形式で簡潔に答える力が求められます。集団面接が課される自治体はそれほど多くはありません。

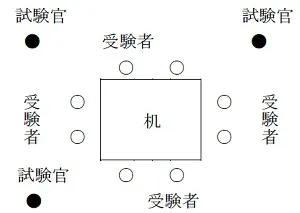

集団討論

5~10人程度で当日グループを組み、与えられた課題について話し合い、グループとしての結論を出すことが求められる試験です。討論を通じて受験生一人ひとりの態度やキャラクターを推測します。また面接では試すことができないコミュニケーション力も試されています。

人物試験攻略のポイント

- 個別面接は、ほぼ全ての公務員試験の2次試験以降のどこかの段階で必ず実施される。

- 理系特有の専門用語は使わず、分かりやすい言葉で伝える訓練が必要。

- 内容は『志望理由』と『自己PR』が問われる一般的な就職面接で、面接の倍率は民間よりも格段に低い。

- 人物試験重視の試験が増えているが、過去の情報に基づき“的を射た対策”をしておけば怖くない!

6.どうやって勉強する?

気になる職種が見つかり、公務員試験制度についても、何となくお分かりいただけたかと思います。

では、実際に公務員を目指す場合どのように勉強すればよいでしょうか?

独学で勉強する?予備校をつかって勉強する?

公務員試験も受験勉強と同じで、参考書などを自分で購入し自身でスケジュールを立てて勉強する独学と、費用がかかるものの、教材は用意してもらいスケジュールも管理してくれる予備校を利用するかの2択です。

違いを見ていきましょう。

| 受験対策予備校 | 独学 | |

|---|---|---|

| 学習効率 | ○頻出論点を中心に、過去の試験情報を基にしたカリキュラムで効率的に学習できる。 ○疑問点は講師に直接質問して、すぐに解決することができる。 |

▲教材の選定から学習計画まで、全て自分で管理して進めなければならない。 ▲疑問点は、問題の解説や参考書を見ながら自分で解決しなくてはならない。 |

| 情報力 | ○全国の公務員試験の情報が蓄積されており、それらが見放題。 ○最新情報は担任講師が随時教えてくれるので、あとは自分なりに理解すればOK。 |

▲公務員試験に関する情報は、自分で探さなければならない。 ▲各科目を学習しながら、試験の最新情報を自分で探して得なければならない。 |

| 面接対策 | ○面接復元シートなどで、質問事項・雰囲気・形式などの情報は事前に入手できる。 ○模擬面接で試験種ごとの傾向合わせた的を射た対策をすることができる。 |

▲各試験の面接情報が手に入らず、試験種ごとの的を射た対策ができない。 ▲実践練習の場が得られず、うまく話せるか不安な状態で本番に臨むことになる。 |

公務員について詳しく知りたい方は!

【結論】 独学は地図とコンパス。予備校はカーナビです。

公務員になることを最終的な目標として旅に例えると、地図(教材)やコンパス(スケジュール)を自分自身で準備してゴールを目指すのが独学。自分で運転しなければなりませんが、ゴールまで最も効率的なルートに導いてくれるのが予備校(カーナビ)と言えるでしょう。

今回の受験でどうしても合格したい!と考えるならば、受験対策予備校の利用がおすすめ。

7.できるだけ早く学習をSTARTしよう!

1

講義の復習や問題演習の時間が確保しやすい!

公務員試験本番はどの受験生にもあまねく平等にやってきます。一方で、合格レベルに達するためにやるべきことはいつ学習STARTしても同じ・・つまり、学習STARTが早ければ早いほど、講義と講義のインターバルが長く、時間をかけて各回の講義内容を復習することができ、問題演習の時間も十分に確保でき、確実に合格への道を一歩一歩歩んでいくことができます。

2

幅広く併願受験しやすくなる

試験は水物と言われますが、本当にそのとおり。したがって、多くの受験生が万が一のリスクを回避するために 、併願受験をします。幅広く併願受験するためには、専門科目をなるべく多く学習する必要があります。早めに学習STARTすることで、重要科目の学習時間を確保しやすくなり、自分の選択肢を拡げることができ、最終的には自分を救ってくれます。